IT導入補助金申請代行サービスとは|プロが教える選び方と活用方法

IT導入補助金を活用してビジネスを拡大したい。

自社のITツールを多くの企業に導入してもらいたい。そんな思いから、IT導入支援事業者への登録を検討している企業様は多いのではないでしょうか。

しかし、2025年から審査基準が大幅に厳格化され、今まで通りの申請方法では審査に通らないケースが急増しています。実際に、2024年と全く同じ内容で申請しても不許可となる事例が多発しており、多くの企業が困惑しています。

私たちは、IT導入補助金の申請サポートを専門とするコンサルティング会社として、これまで数多くの企業様のIT導入支援事業者登録をお手伝いしてきました。その経験から断言できることは、もはや自社だけでの申請は極めて困難になっているということです。

この記事では、IT導入支援事業者を目指す中小企業の皆様に向けて、申請代行サービスとは何か、なぜ必要なのか、そしてどのように選べばよいのかを、実際の経験に基づいて詳しく解説していきます。

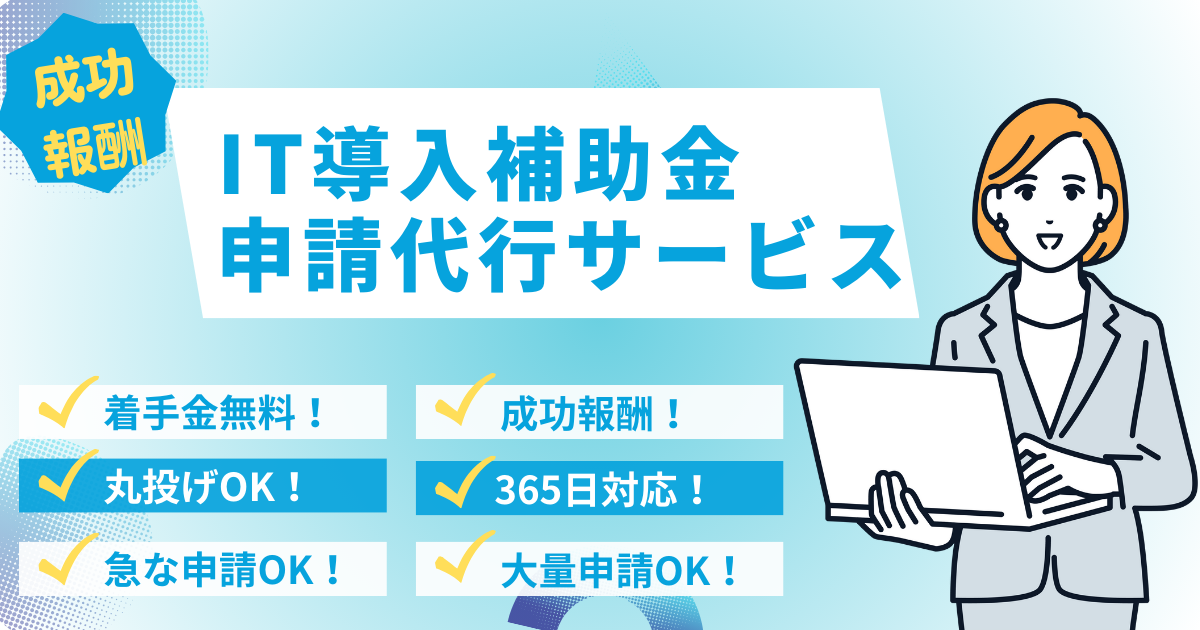

当社のIT導入補助金の申請代行サービスは下記をご覧ください

IT導入補助金全般についての解説は下記をご覧ください

IT導入補助金の具体的な申請方法については下記をご覧ください

こちらでもIT導入補助金の申請サポートやコンサルティングについて解説しています。

1. IT導入支援事業者が申請代行サービスを活用すべき理由

1-1. 年々複雑化する申請要件と審査基準

佐藤勇樹

佐藤勇樹IT導入補助金の制度は、毎年のように変更され、その都度申請要件が複雑化しています。特に2025年度からは、これまでにない厳しさで審査が行われるようになりました。

例えば、ITツール登録においては、単にツールの機能を説明するだけでは不十分になりました。そのツールがどのように企業の生産性向上に寄与するのか、具体的な数値を用いて説明することが求められます。さらに、価格設定についても、市場価格との整合性を詳細に説明する必要があります。

また、IT導入支援事業者登録の段階から、将来的なITツール登録や役務登録を見据えた一貫性のある申請が求められるようになりました。つまり、最初の登録内容と後から追加するツールの内容に矛盾があると、追加登録ができないという事態が発生しているのです。このような複雑な要件を、すべて把握して適切に対応することは、専門知識なしには極めて困難と言えるでしょう。

佐藤勇樹

佐藤勇樹2025年に関しては、自分たちで申請をした結果、登録内容に矛盾が生じて、当社にご相談いただいても、もはや手遅れとなるケースが多発しています。補助金は公金なので、とにかく全ての書類で矛盾が生じないようにすることが大切です。

1-2. 審査不許可と差し戻しリスクの増加

2025年度から、IT導入支援事業者登録の審査が格段に厳しくなっています。これは、過去に不正受給が増加したことが背景にあると言われています。その結果、今まで問題なく通っていた申請内容でも、審査不許可となるケースが急増しているのです。

実際に、当社にご相談いただく企業様の多くが、自社で申請して不許可となった、あるいは何度も差し戻しを受けて先に進めないという状況でした。差し戻しを受けると、指摘事項に対応して再申請する必要がありますが、その対応が不適切だとさらなる差し戻しを受けることになります。このような差し戻しの繰り返しは、時間と労力の大きなロスとなるだけでなく、期限に間に合わなくなるリスクもあります。

特に注意が必要なのは、事務局からの差し戻し理由が必ずしも明確でないケースがあることです。「内容が不適切」「説明が不十分」といった抽象的な指摘に対して、どのように修正すればよいのか判断に迷うことも少なくありません。

佐藤勇樹

佐藤勇樹当社でも、事務局からの差し戻しについて、推測を交えながら修正せざるを得ないことも多く、今年はとても審査が厳しいと感じています。

1-3. 申請ミスによる補助金返還リスクを回避

IT導入補助金において最も恐ろしいのは、申請ミスによる補助金の返還リスクです。採択後に申請内容と実際の実施内容に相違があることが発覚した場合、補助金の全額返還を求められる可能性があります。

例えば、ITツールの機能について誤った説明をしていた、価格設定に誤りがあった、必要な書類の提出漏れがあったなど、様々な理由で返還リスクが発生します。特に2025年度からは、採択後の審査も厳格化されており、実績報告の段階で細かくチェックされるようになっています。

佐藤勇樹

佐藤勇樹IT導入支援事業者登録、ITツール登録の内容が申請と矛盾があると、実際の補助金の返還などがあり得ます。

このようなリスクを回避するためには、申請段階から正確かつ適切な内容で申請を行うことが不可欠です。しかし、制度の詳細を完全に理解し、ミスなく申請を行うことは、専門家でない限り非常に困難です。申請代行サービスを活用することで、これらのリスクを最小限に抑えることができるのです。

IT導入補助金についての詳細は下記に解説してますので、ご参照ください

2. IT導入補助金申請代行サービスとは?基本から理解しよう

2-1. 申請代行サービスが提供する具体的な支援内容

佐藤勇樹

佐藤勇樹IT導入補助金申請代行サービスとは、IT導入支援事業者への登録からITツール登録、さらには実際の補助金申請まで、一連の手続きを専門的にサポートするサービスです。

具体的な支援内容としては、まず事前のコンサルティングから始まります。貴社が提供するITツールやサービスが、そもそもIT導入補助金の対象となるかどうかの判断、どの補助金枠で申請するのが最適かの検討、必要な準備事項の洗い出しなどを行います。この段階で、多くの企業様が見落としがちな重要なポイントを指摘し、申請成功への道筋を明確にしていきます。

次に、実際の申請書類の作成支援があります。IT導入支援事業者登録申請書、ITツール登録申請書、機能説明資料、価格説明資料など、必要な書類は多岐にわたります。これらの書類を、事務局の審査基準を熟知した専門家が作成、またはレビューすることで、審査通過の可能性を大幅に高めることができます。

さらに、申請後のフォローも重要な支援内容です。差し戻しがあった場合の対応、追加資料の作成、事務局との折衝など、採択までの全プロセスをサポートします。また、採択後の実績報告書の作成支援まで行うサービスも多く、最後まで安心して進めることができます。

2-2. IT導入支援事業者登録からITツール登録まで一貫サポート

申請代行サービスの大きな特徴は、IT導入支援事業者登録だけでなく、その後のITツール登録まで一貫してサポートすることです。

IT導入支援事業者として登録されても、ITツールが登録されなければ、実際の補助金申請はできません。しかし、この2つの登録は密接に関連しており、最初のIT導入支援事業者登録の内容が、後のITツール登録の可否に大きく影響します。例えば、事業者登録時に記載した事業内容や提供サービスと、ITツール登録時の内容に矛盾があると、ツール登録が認められないケースがあります。

申請代行サービスでは、このような問題を未然に防ぐため、最初から全体を見据えた申請戦略を立てます。将来的にどのようなツールを登録したいのか、どのような役務を提供したいのかを踏まえて、IT導入支援事業者登録の内容を最適化します。これにより、スムーズな追加登録が可能となり、ビジネスの拡大に合わせて柔軟に対応できるようになります。

2-3. コンサルティング会社と提携するメリット

多くのIT導入支援事業者が、申請手続きをコンサルティング会社に委託している理由は明確です。それは、専門知識と経験の蓄積があるからに他なりません。

コンサルティング会社は、日々変化する制度の最新情報を常に把握し、多数の申請実績から得られたノウハウを蓄積しています。例えば、どのような表現が審査で評価されやすいか、どのような価格設定が妥当と判断されるか、どのような資料を添付すると説得力が増すかなど、成功のためのポイントを熟知しています。

また、コンサルティング会社と提携することで、自社の人的リソースを本業に集中させることができます。申請書類の作成には膨大な時間と労力がかかりますが、これをアウトソースすることで、営業活動や製品開発により多くの時間を割くことができるようになります。結果として、補助金獲得とビジネス成長の両立が可能となるのです。

3. 申請代行サービスを利用する5つのメリット【IT導入支援事業者向け】

IT導入支援事業者になるための必要な情報は下記をご参照ください

3-1. 公募要領を読み込んだり、書類準備などの時間が省ける

申請代行サービスを利用する最大のメリットは、公募要領を読み込んだり、書類準備をする手間が省けることです。。

自社で申請する場合、どうしても手探りの部分が多く、審査基準を正確に理解できていないまま申請してしまうケースが少なくありません。その結果、何度も差し戻しを受け、最悪の場合は不許可となってしまいます。

また、申請のための公募要領もとても分かりにくいです。

佐藤勇樹

佐藤勇樹また、IT導入補助金に限った話ではないですが、申請のトラップがいくつも存在します。今の補助金は電子申請が主流ですが、申請時に「そんなの聞いてないよ!」と言いたくなるような追加書類の提出や、システムに入力ができないなどの事態があるので、初見で一発で申請完了するのは、基本的に難しいです。

一方、申請代行サービスを利用すれば、過去の経験があるので、ある程度はスムーズに申請ができます。とはいえ、何度もお客様の申請サポートをしてきた私たちですら、お客様の申請サポートの際に変なシステムエラーなどに遭遇することが多く、正直、申請するのも一苦労です。

3-2. ITツール登録の価格設定を最適化

ITツール登録において、価格設定は非常に重要でありながら、最も難しい要素の一つです。申請代行サービスは、この価格設定の最適化において大きな価値を発揮します。

価格設定が高すぎると、価格理由説明書の提出が必要となり、その妥当性を詳細に説明しなければなりません。特に300万円を超える価格設定の場合、市場価格との比較、開発コストの内訳、投資回収計画など、様々な観点から説明が求められます。

特に、IT導入補助金のITツール登録の価格設定方式は独特で、これも初見殺しです。例えば、割引価格を掲載するのは認められますが、従量制の価格であることを少しでも匂わせると、登録することはできません。一方、ソフトウェア価格(初期設定)があれば、それとは別に導入費用などもあります。また、カスタマイズ費用も認められてますが、カスタマイズ費用とその適用については「初期費用に含めるか含めないか」などかなり曖昧で、私たちも、どういう基準で登録の可否を決めているのか測りかねてます。事務局に基準を聞いても「審査にて判断する」の一点張りで、正直困ったものです。

とはいえ、申請代行サービスでは、過去の登録実績からある程度通りやすい内容は把握しているため、審査は通過されやすくなります。また、複数のライセンスに価格を分散させる方法や、役務との組み合わせによる価格設定など、様々なテクニックを駆使して、貴社のビジネスモデルに最適な価格戦略を提案します。

佐藤勇樹

佐藤勇樹価格の設定については、私たちのお客様でも一番お悩みになられるところです。当社では、コンサルティングにより価格プランを提示した上で、もしリスクがある場合は、その点もキチンとお伝えし、お客様と相談しながら申請を行います。

3-3. 登録内容の矛盾を防ぎ、スムーズな追加登録を実現

IT導入支援事業者として活動を始めた後、新たなITツールや役務(導入費用や保守費用)を追加登録したいというニーズは必ず発生します。しかし、最初の登録内容と矛盾があると、追加登録ができないという問題が生じます。

例えば、最初のIT導入支援事業者登録で「保守費用が発生する」と明記していない企業が、後から「保守費用」を登録しようとしても、事業内容との整合性が取れないため登録が認められないケースがあります。このような問題を避けるためには、最初から将来の事業展開を見据えた登録内容にする必要があります。

申請代行サービスでは、貴社の中長期的なビジネスプランをヒアリングし、将来的に登録する可能性のあるツールや役務を考慮した上で、柔軟性のある登録内容を提案します。これにより、ビジネスの成長に合わせて、スムーズに新たなツールや役務を追加登録できるようになります。

3-4. 顧客の補助金申請まで一貫してサポート

IT導入支援事業者として成功するためには、自社の登録だけでなく、顧客企業の補助金申請もスムーズに進める必要があります。申請代行サービスは、この顧客サポートにおいても大きな価値を提供します。

IT導入支援事業者、ITツール登録が済んでも、その後、IT導入補助金を申請したいお客様に対しては、IT導入支援事業者が補助金の申請までサポートする必要があります。これには、公募要領を読み込んだ上で、必要書類を揃えたり、加点項目をカバーしたりなど多岐に渡るので、よほど人的に余裕がある企業でないと対応できないことが多いです。

顧客企業から「補助金の申請方法がわからない」「書類の書き方を教えてほしい」といった問い合わせは必ず発生します。しかし、これらに適切に対応するためには、補助金制度全体の深い理解が必要です。申請代行サービスと提携していれば、このような顧客からの問い合わせにも、専門家のサポートを受けながら確実に対応できます。

また、顧客の採択率が高まることは、貴社のビジネスにとっても大きなメリットとなります。補助金が採択されれば、顧客は確実にITツールを導入することになり、売上につながります。申請代行サービスのノウハウを活用することで、顧客の採択率を高め、結果として貴社の売上拡大にも貢献します。

3-5. 最新の制度変更情報を常にキャッチアップ

IT導入補助金の制度は、毎年のように変更されます。補助率の変更、対象経費の見直し、新たな加点項目の追加など、常に最新情報を把握しておく必要があります。

しかし、本業が忙しい中で、これらの情報を常にチェックし、正確に理解することは容易ではありません。公募要領は数十ページにも及び、その内容を正確に理解するには相当な時間と労力が必要です。また、表面的な変更だけでなく、審査基準の実質的な変更など、公表されない部分での変化も少なくありません。

佐藤勇樹

佐藤勇樹例えば2025年のIT導入補助金の申請においては、クラウド加点、インボイス加点、賃上げ加点のどれかがないと、事実上採択はされません。

申請代行サービスは、これらの情報収集と分析を専門的に行っています。制度変更があった際には、速やかに情報提供を受けることができ、必要に応じて登録内容の見直しや、新たな対応策の検討も可能です。これにより、常に最適な状態でIT導入支援事業者として活動を続けることができます。

4. 申請代行サービスの費用相場と料金体系を理解する

4-1. 着手金型・成果報酬型・混合型の違いと特徴

申請代行サービスの料金体系は、大きく分けて着手金型、成果報酬型、混合型の3つがあります。それぞれに特徴があり、貴社の状況に応じて選択することが重要です。

着手金型は、申請作業を開始する前に一定の金額を支払う方式です。この方式のメリットは、成功報酬に比べて総額が安くなる傾向があることです。また、着手金を支払うことで、サービス提供者側も真剣に取り組んでくれるという安心感があります。一方で、万が一審査に通らなかった場合でも、着手金は返金されないというリスクがあります。

成果報酬型は、審査に通過した場合のみ報酬を支払う方式です。初期投資が不要なため、資金繰りに余裕がない企業にとっては魅力的な選択肢となります。ただし、成功時の報酬額は着手金型に比べて高額になる傾向があります。

混合型は、着手金と成果報酬を組み合わせた方式です。比較的少額の着手金を支払い、成功時に追加で成果報酬を支払います。リスクとコストのバランスが取れた方式と言えるでしょう。

4-2. 費用相場と具体的な料金体系の比較

申請代行サービスの費用相場は、サービス内容や提供会社によって大きく異なりますが、一般的な相場観をお伝えします。

IT導入支援事業者登録と初回のツール登録の場合、10万円から30万円程度が相場です。ただ、サポート内容には千差万別があり、単に申請のテンプレートだけを丸投げするだけの会社もあれば、きちんとお客様の実情に合わせた申請方法をコンサルティングを行なってくれる会社もあるので、「どこまで支援してくれるのか」はキチンと確認した方が良いでしょう。

佐藤勇樹

佐藤勇樹当社はどちらかというとコンサルティング型です。申請の雛形はありますが、価格説明資料や機能説明資料といったところについても作成いたします。詳しくは、下記の当社の料金表をご参照ください。

4-3. 自社で申請した場合のコストとリスク比較

申請代行サービスの費用を高いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、自社で申請する場合のコストとリスクを考慮すると、決して高額ではないことがわかります。

まず、自社で申請する場合の人件費を考えてみましょう。申請書類の作成には、少なくとも30時間以上の作業時間が必要です。これを時給10,000円で計算すると、30万円以上の人件費がかかることになります。さらに、差し戻しがあった場合の対応時間、制度を理解するための学習時間なども含めると、実際のコストはさらに膨らみます。

また、機会損失のリスクも無視できません。申請に時間を取られることで、本来の営業活動や製品開発が疎かになり、ビジネスチャンスを逃す可能性があります。

佐藤勇樹

佐藤勇樹正直、2024年までであれば「余裕があれば、お客様自身で全然申請できますよ」という話をさせて頂いてましたが、2025年から審査が難化しているので、できれば知見のあるコンサルティング会社を使った方が無難かと思います。

5. 優良な申請代行サービスの選び方【7つのチェックポイント】

5-1. 2025年以降の審査基準に対応できるITの専門知識

申請代行サービスを選ぶ上で最も重要なのは、ITに関する専門知識を持っているかどうかです。2025年以降、審査基準が厳格化され、表面的な知識では対応できなくなっています。

単に補助金申請の手続きに詳しいだけでは不十分で、ITツールの技術的な側面を理解し、それをどのように事業の生産性向上につなげるかを説明できる必要があります。例えば、クラウドサービスとオンプレミスの違い、APIの仕組み、データベースの構造など、技術的な質問に対して適切に答えられる知識が求められます。

優良な申請代行サービスは、IT業界出身のコンサルタントや、情報処理技術者などの資格を持つスタッフを擁しています。初回相談の際に、貴社のITツールについて技術的な質問をしてみて、その回答の的確さで判断することをお勧めします。

5-2. ITツールの技術的理解度(ITに詳しくない代行会社に注意)

残念ながら、IT導入補助金の申請代行を謳いながら、実際にはITに詳しくない会社も存在します。このような会社に依頼すると、審査で不許可となるリスクが高まります。

佐藤勇樹

佐藤勇樹中小企業診断士の申請代行会社でいうと、ITのことを理解している人の方が少ないと思います。2024年まではそれでも良かったですが、2025年の審査の厳しさだと、そのような会社だと差し戻しの対応などできないと思います。

ITに詳しくない代行会社を見分けるコツとして「その担当者(コンサルタント)が前職は何をしていたのか?」をさりげなく聞くと良いでしょう。また、敢えて技術的な質問をして、ある程度ついていけるかを見極めるのも効果が高いと思います。

優良な代行会社は、貴社のITツールの強みと弱みを技術的観点から分析し、どのように訴求すれば審査員に伝わるかを戦略的に考えます。また、必要に応じて、ツールの機能追加や改善についても提案してくれることがあります。

佐藤勇樹

佐藤勇樹当社のIT導入補助金関連の担当者は、プログラミングもでき、仕様書や要件定義書の作成経験豊富な中小企業診断士が担当しますので、その点はご安心ください。

5-3. ソフトウェアの価格が1年で300万円を超える場合

年間300万円を超えるITツールを登録する場合、価格理由説明書の提出が必須となります。これは、市場調査データ、競合製品との比較、投資対効果の分析、価格設定の妥当性などを記述する必要がありますが、よほどの理由、例えば特許等などの差別化要因がない限りは申請が通りません。

とはいえ、価格については、複数のコンポーネントに分解することができるので、現実的には、300万円を超えない帳尻合わせをすることが必要となってきます。

佐藤勇樹

佐藤勇樹目安として、初年度600万円、2年目300万円以内であれば、コンポーネントに分割して申請をすることができます。もちろん、実際の販売ツールの状況とあまりにかけ離れている場合は無理ですが。

5-4. 差し戻し対応と再申請のサポート体制

どんなに完璧な申請書を作成しても、差し戻しを受ける可能性はゼロではありません。重要なのは、差し戻しを受けた際の対応力です。

優良な申請代行サービスは、差し戻しに対する迅速な対応体制を整えています。差し戻し理由を正確に分析し、適切な修正を行い、速やかに再申請を行います。

佐藤勇樹

佐藤勇樹原則は、事務局との対応はお客様側で行う必要がありますが、例えば「上申」という制度を使ったり、事務局にメモを残してもらうことができたりします。例えば、海外出身の担当者の方で差し戻しがあった場合は、こちらで事務局に電話してメモを残してもらうことで、その後お客様自身でのお問い合わせにも、スムーズに話を通せたりすることができます。

5-5. 他の補助金(ものづくり補助金等)の知識

IT導入補助金だけでなく、他の補助金制度にも精通している申請代行サービスを選ぶことで、より戦略的な事業展開が可能となります。

例えば、ものづくり補助金や事業再構築補助金など、IT導入補助金以外にも活用できる補助金は多数存在します。貴社の事業内容や成長戦略によっては、これらの補助金の方が適している場合もあります。複数の補助金に精通した代行サービスであれば、最適な補助金の選択や、複数の補助金を組み合わせた活用方法なども提案してくれます。

また、各種補助金の併用可否や、申請時期の調整など、総合的な補助金戦略を立てることも可能になります。

5-6. 申請後の実績報告までのフォロー体制

IT導入補助金は、採択されれば終わりではありません。実績報告という重要なプロセスが残っています。

採択後、実際にITツールを導入し、その効果を測定し、報告書を作成する必要があります。この実績報告が不適切だと、最悪の場合、補助金の返還を求められることもあります。優良な申請代行サービスは、この実績報告までしっかりとサポートしてくれます。

具体的には、効果測定の方法についてのアドバイス、報告書の作成支援、必要書類の準備サポートなどを行います。また、万が一、計画通りの効果が出なかった場合の対応方法についても、事前に相談できる体制があることが重要です。

6. IT導入支援事業者登録の具体的な流れ【申請代行サービス利用版】

6-1. 事前準備:1期目の決算と納税証明書の確認

IT導入支援事業者登録を始める前に、必ず確認しなければならないのが、1期目の決算を終えているかどうかです。

正確に言えば、税務署から納税証明書を取得できる状態である必要があります。設立したばかりの会社で、まだ決算を迎えていない場合は、残念ながら登録申請はできません。このような基本的な要件を知らずに申請準備を進めてしまい、最後になって申請できないことが判明するケースも少なくありません。

申請代行サービスを利用する場合、まず最初にこれらの基本要件を確認してくれます。納税証明書の取得方法や、必要な種類についても詳しく説明してくれるため、スムーズに準備を進めることができます。また、決算書の内容についても事前にチェックし、審査で問題となりそうな点があれば、事前に対策を講じることも可能です。

6-2. ITツールの販売実績づくり(関連会社での実績作成も可)

ITツールを登録するためには、販売実績が必要です。しかし、新しく開発したツールの場合、まだ販売実績がないことも珍しくありません。

このような場合、関連会社や子会社への販売という形で実績を作ることが可能です。実際に契約を締結し、料金の支払いを行い、約1ヶ月程度の使用実績があれば、要件を満たすことができます。申請代行サービスでは、このような実績づくりのアドバイスも行います。

ただし、形だけの実績では審査で問題となる可能性があります。実際にツールを使用し、その効果や改善点などをフィードバックとして記録しておくことが重要です。これらの情報は、後の機能説明資料作成にも活用できます。

6-3. 仮登録からIT事業者ポータルへのアクセス

実際の登録作業は、IT導入補助金の公式ホームページから始まります。まず仮登録を行い、その後、IT事業者ポータルへのログイン情報を取得します。

仮登録自体は比較的簡単で、会社名、担当者名、連絡先などの基本情報を入力するだけです。しかし、ここで入力した情報は後から変更が困難な場合があるため、慎重に行う必要があります。申請代行サービスでは、この段階から適切なアドバイスを提供し、後々問題とならないような登録を支援します。

IT導入支援事業者ポータルにログインすると、本格的な申請作業が始まります。画面の操作方法や、各項目の入力方法など、初めての方には分かりにくい部分も多いですが、代行サービスのサポートがあれば、迷うことなく進めることができます。

6-4. 基本情報の入力と必要書類の準備

IT事業者ポータルでは、会社の詳細情報、財務情報、事業内容など、多岐にわたる情報を入力する必要があります。

特に重要なのが、事業内容の記載です。ここで記載した内容が、後のITツール登録の可否に大きく影響します。例えば、あまりに限定的な事業内容を記載してしまうと、将来的に新しいツールを登録したい時に、事業内容との整合性が取れないという問題が発生します。申請代行サービスでは、将来の事業展開も見据えた、適切な事業内容の記載方法をアドバイスします。

また、必要書類の準備も重要です。登記簿謄本、納税証明書、販売実績証明書、機能説明資料、価格説明資料など、多くの書類が必要となります。これらの書類は、発行から3ヶ月以内のものが求められることが多いため、タイミングを見計らって取得する必要があります。

6-5. ITツール登録申請と価格設定のポイント

IT導入支援事業者として登録されたら、次はITツールの登録です。ここが最も重要で、かつ難しいプロセスとなります。

ITツールの登録では、ツールの機能を詳細に説明する必要があります。単に「顧客管理ができる」「売上分析ができる」といった抽象的な説明では不十分で、具体的にどのような機能があり、それがどのように企業の生産性向上に寄与するのかを説明しなければなりません。申請代行サービスでは、審査員に伝わりやすい機能説明の書き方を指導し、必要に応じて説明資料の作成も支援します。

価格設定については、前述の通り非常に複雑です。単体で300万円を超える場合は価格理由説明書が必要ですが、ライセンスや機能を分割することで、この制限を回避することも可能です。ただし、不自然な分割は審査で指摘される可能性があるため、慎重な検討が必要です。

6-6. 審査・差し戻し対応から登録完了まで

申請を提出すると、事務局による審査が始まります。審査期間は通常2週間から1ヶ月程度ですが、差し戻しがあると更に時間がかかります。

2025年以降、差し戻しの頻度が増えており、1回は差し戻しがあると考えておいた方が良いでしょう。差し戻しの内容は様々で、「説明が不十分」「資料が不適切」といった抽象的な指摘から、「価格設定の根拠が不明確」「機能説明に矛盾がある」といった具体的な指摘まであります。

申請代行サービスでは、これらの差し戻しに迅速に対応します。指摘内容を正確に理解し、適切な修正を行い、再申請を行います。場合によっては、事務局に確認を取りながら進めることもあります。このような丁寧な対応により、最終的に登録完了まで導きます。

7. ITツール登録で押さえるべき重要ポイント

7-1. 登録可能なITツールの条件と対象外ツール

ITツール登録において、まず理解しておくべきは、どのようなツールが登録可能で、どのようなツールが対象外なのかということです。

登録可能なツールの基本条件は、企業の業務効率化や生産性向上に資するパッケージ製品またはSaaS製品であることです。具体的には、会計ソフト、顧客管理システム、在庫管理システム、生産管理システムなど、企業の各部門の業務を効率化するツールが対象となります。

一方、対象外となるツールも明確に定められています。例えば、ホームページ作成ツール(CMSを含む)、ECサイト構築ツール、コンテンツ管理・生成システムなどは対象外です。また、「AI認証システム」のような汎用的すぎるシステムも登録が困難です。ただし、「Notionを用いた顧客管理ツール」「Excelマクロを用いたBIツール」のように、汎用ツールをベースにしながらも、特定の業務に特化したツールとして構成すれば、登録可能な場合もあります。

7-2. 300万円を超えるツールの価格設定テクニック

300万円を超える価格設定をする場合、価格理由説明書の提出が必須となり、審査のハードルが格段に上がります。そのため、多くの企業が300万円以下に収まるような価格設定を検討します。

しかし、実際のツールの価値が300万円を大きく超える場合、無理に価格を下げることは収益性を損なうことになります。このような場合、価格を複数のコンポーネントに分割する方法が有効です。例えば、基本システムを250万円、年間ライセンス料金を各50万円といった形で分割することで、それぞれが300万円以下となり、価格理由説明書の提出を回避できます。

ただし、この分割は論理的で自然なものでなければなりません。不自然な分割は審査で問題となる可能性があります。

7-3. カテゴリー選択と機能説明資料の作成方法

ITツールを登録する際、適切なカテゴリーを選択することが重要です。カテゴリーによって、審査のポイントや説明内容が異なるためです。

カテゴリーは大きく分けて、ソフトウェア、オプション、役務などがあり、それぞれにさらに細かい分類があります。例えば、ソフトウェアカテゴリーの中には、業務プロセス・業務環境に関するもの、顧客対応・販売支援に関するもの、決済・債権債務・資金回収管理に関するものなど、様々な分類があります。

機能説明資料の作成においては、選択したカテゴリーに応じた説明が求められます。単に機能を羅列するのではなく、その機能がどのように業務効率化につながるのか、具体的な使用シーンを交えて説明することが重要です。また、画面キャプチャーや操作フローなど、視覚的に理解しやすい資料を添付することも効果的です。

佐藤勇樹

佐藤勇樹機能説明資料とは、平たくいうと仕様書のことですが、事務局の要件にクセがあるので、IT系の会社でも、当社に作成を依頼されることがほとんどです。

7-4. 役務(サービス)の時間単価設定の注意点

ITツールの導入に伴う役務(導入支援、カスタマイズ、研修など)も補助対象となりますが、時間単価には上限が設定されています。

現在、役務の時間単価上限は1時間あたり1万円となっています。これを超える価格設定をしても、補助対象とならないので、注意が必要です。また、あまりに市場価格と乖離した価格設定は、審査で問題となる可能性があります。

役務の価格設定においては、作業内容を詳細に分解し、それぞれの作業にかかる時間を明確にすることが重要です。例えば、「導入支援」という大括りではなく、「データ移行(15時間)」「操作研修(5時間)」といった形で、具体的に記載することで、価格の妥当性を示すことができます。

7-5. 保守サポートの登録要件と申請の流れ

保守サポートは、ITツールの導入後の安定的な運用を支援する重要なサービスです。これも補助対象となりますが、登録には特別な要件があります。

保守サポートを登録するためには、まず対象となるソフトウェア(カテゴリー1)が登録完了している必要があります。つまり、ソフトウェアの登録が完了してから、そのソフトウェアに対する保守サポートを登録するという2段階のプロセスとなります。

保守サポートの内容としては、システム障害対応、アップデート対応、定期点検、バックアップ管理、セキュリティ管理などが含まれます。これらの内容を明確に定義し、年間の作業計画を示すことで、審査での評価が高まります。また、1つのソフトウェアに対して登録できる保守サポートは1つのみという制限があるため、必要な作業をすべて含めた包括的なサポートプランとして登録することが重要です。

佐藤勇樹

佐藤勇樹あとは、「お問い合わせ対応」も保守サポートに含めることができます。

逆にSaaS製品で、例えばサーバーなどの保守管理を、顧客ごとの保守サポートに切り分けできない場合は、役務として登録できないので、ご注意ください。

8. 【2025年最新】申請代行サービスが対応する制度変更と審査の厳格化

8-1. 2024年と同じ申請では通らない!審査基準の変更点

2025年度から、IT導入補助金の審査基準が大幅に変更されました。最も重要な変更点は、2024年と全く同じ内容で申請しても、審査に通らなくなったということです。

これは、単に審査が厳しくなったというだけでなく、審査の観点そのものが変化したことを意味します。例えば、以前は問題なく通っていた機能説明の記載方法が、現在では「具体性に欠ける」として差し戻しの対象となっています。また、価格設定についても、より詳細な根拠の提示が求められるようになりました。

申請代行サービスは、これらの変更点を把握し、新しい審査基準に対応した申請書類を作成します。過去の成功体験に頼るのではなく、最新の審査動向を踏まえた申請戦略を立てることが、成功の鍵となります。

佐藤勇樹

佐藤勇樹当社にもよく「昨年度と同じ内容で申請したのに、なぜか不備で登録できない」というお問い合わせを頂きます。調べてみると、2025年基準では要件を満たしていないことが多く、手遅れで登録不可のケースも見られるので、自分で申請をする方は、必ず最新の公募要領をチェックしてください。

8-2. 今までの実績が通用しない新たな審査体制への対応

2025年度の大きな変化として、過去の登録実績があまり評価されなくなったという点があります。以前は、過去に問題なく登録できていた事業者は、比較的スムーズに追加登録ができていました。しかし、現在はすべての申請が同じ基準で厳格に審査されるようになっています。

これは、過去に不正受給が増加したことへの対策として導入された措置です。すべての申請を公平に、そして厳格に審査することで、不正を防止しようという意図があります。そのため、「前回は通ったから今回も大丈夫」という考えは通用しなくなりました。

申請代行サービスは、このような審査体制の変化を踏まえ、毎回の申請を初回申請と同じような慎重さで対応します。過去の実績に甘んじることなく、常に最高水準の申請書類を作成することで、確実な審査通過を目指します。

8-3. 加点項目(賃上げ加点・クラウド加点)の確実な取得方法

2025年度のIT導入補助金では、加点項目の重要性がさらに増しています。特に、賃上げ加点、クラウド加点、インボイス加点の何れかは、事実上必須と言えるレベルになっています。

賃上げ加点は、従業員の給与を一定以上引き上げることを宣言することで得られる加点です。しかし、単に宣言すればよいというわけではなく、実現可能性のある計画を示す必要があります。また、実際に賃上げを実施しなかった場合のペナルティもあるため、慎重な検討が必要です。

クラウド加点は、提供するITツールがクラウドサービスであることで得られる加点です。オンプレミス型のツールでも、クラウド版を用意することで、この加点を獲得することができます。申請代行サービスでは、これらの加点項目を確実に取得するための戦略を提案し、必要な書類作成をサポートします。

8-4. 不正受給防止による書類審査の強化と対策

不正受給の増加を受けて、書類審査が大幅に強化されています。特に、実績報告の段階での審査が厳格化されており、申請内容と実際の実施内容に少しでも相違があると、問題となる可能性があります。

例えば、申請時に記載した機能がすべて実装されているか、価格設定通りに販売されているか、導入企業で実際に活用されているかなど、細かくチェックされます。また、導入企業への聞き取り調査が行われることもあり、虚偽の申請は必ず発覚する仕組みとなっています。

申請代行サービスでは、このような厳格な審査に対応するため、申請段階から実績報告を見据えた申請書類を作成します。実現可能な計画を立て、それを確実に実行できるようサポートすることで、不正受給のリスクを完全に排除します。

佐藤勇樹

佐藤勇樹中小企業診断士は倫理規定があるので、不正受給はできません。不正受給に近いことを持ちかけられても、当社としては対応しかねます。当社はあくまで公募要領に則った業務のみ行います。

9. まとめ:専門性の高い申請代行サービスでIT導入支援事業者として成功する

IT導入補助金は、中小企業のデジタル化を推進する素晴らしい制度です。しかし、2025年度からの審査の厳格化により、もはや自社だけでの対応は極めて困難になっています。

本記事で解説してきたように、IT導入支援事業者登録からITツール登録、そして実際の補助金申請まで、各プロセスには多くの注意点があります。特に、ITの専門知識がない申請代行会社に依頼してしまうと、審査不許可のリスクが高まることには十分注意が必要です。

優良な申請代行サービスを選ぶポイントは、ITの専門知識を持っていること、最新の制度変更に対応できること、そして実績報告まで一貫してサポートしてくれることです。費用面では初期投資が必要となりますが、中長期的に見れば十分に回収可能な投資と言えるでしょう。

IT導入支援事業者として成功するためには、まず確実に登録を完了させることが第一歩です。そして、顧客企業の補助金申請を成功に導くことで、信頼を獲得し、ビジネスを拡大していくことができます。

私たちは、IT導入補助金の申請サポートを通じて、多くの企業様の成長を支援してきました。2025年の厳格化された審査基準にも確実に対応し、貴社のIT導入支援事業者登録を成功に導きます。

もし、IT導入支援事業者への登録を検討されているのであれば、ぜひ一度、専門の申請代行サービスにご相談ください。適切なサポートを受けることで、確実かつスムーズに登録を完了し、新たなビジネスチャンスを掴むことができるはずです。

最後に、IT導入補助金を活用したビジネスは、単なる補助金ビジネスではありません。日本の中小企業のデジタル化を支援し、生産性向上に貢献する、社会的意義の大きな事業です。ぜひ、適切なサポートを受けながら、この意義ある事業に取り組んでいただければと思います。

当社のIT導入補助金の申請代行サービスは下記をご覧ください

IT導入補助金全般についての解説は下記をご覧ください

IT導入補助金の具体的な申請方法については下記をご覧ください